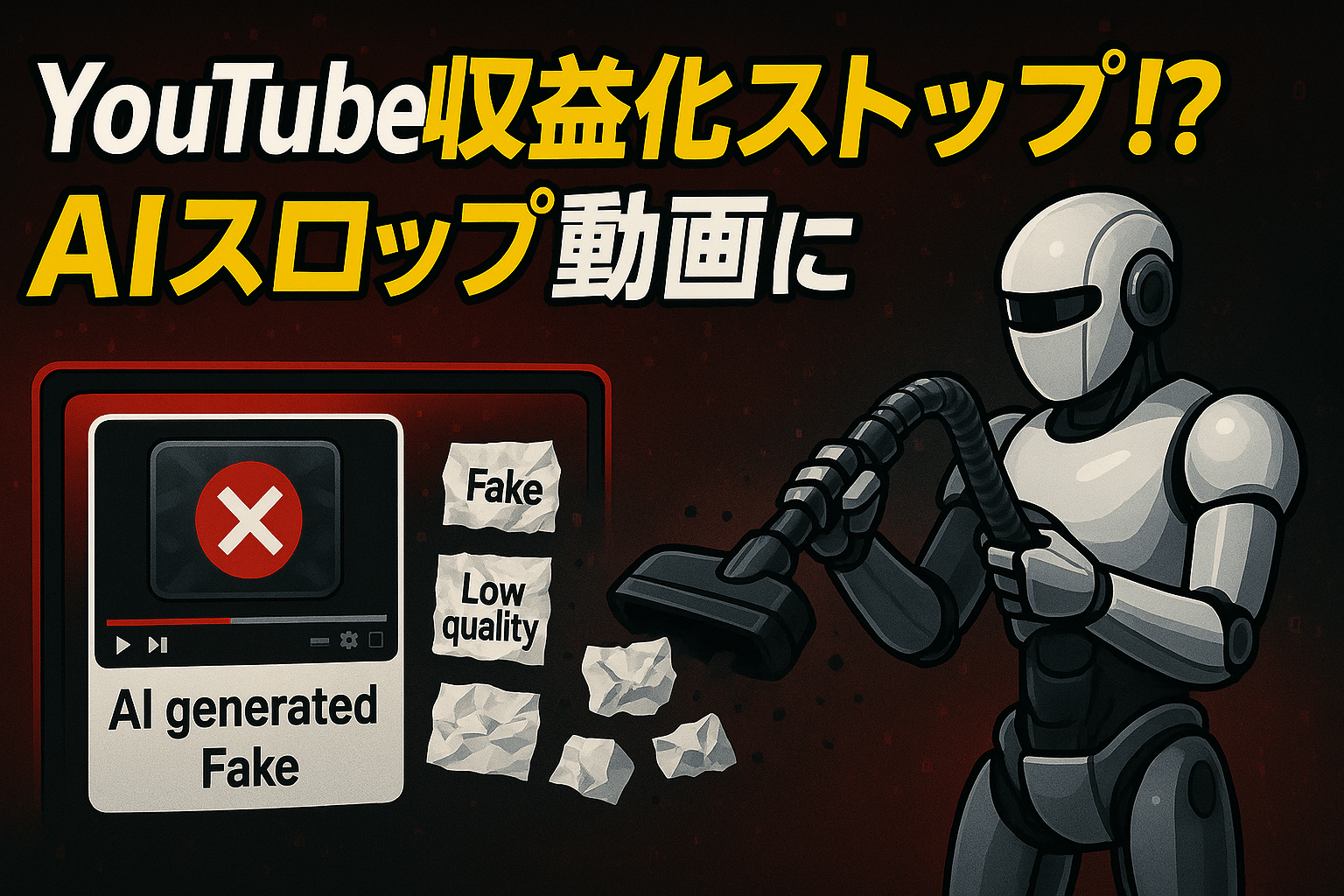

ここ最近、YouTubeを開いてみると、「これって本当に人が作ったの…?」と首をかしげたくなるような動画がずらりと並んでいることに気づいた方も多いのではないでしょうか。

サムネイルはどれもド派手で目を引くのに、内容はAIナレーションとフリー素材のスライドショーばかり。

まるで量産されたコンビニ弁当のような、動画たち。

そんな“AIスロップ動画”が、今やYouTubeのあちこちで見かけられるようになっています。

そしてついに、2025年7月15日、Googleが動きました。

YouTubeパートナープログラム(YPP)の収益化ポリシーを改定し、AIによって大量生産された低品質な動画に対して、広告収入を止める方針を発表したのです。

これは公式には“マイナーアップデート”とされていますが、実質的には「AIスロップ動画はもう許さない」という明確なメッセージだと多くの専門家が捉えています。

「AIで作った動画って全部ダメになるの?」

そんなことはありません!

オリジナリティがあり、価値のある内容なら収益化OKなんです。

今回の記事では、

- YouTubeがなぜこのような対応を取るに至ったのか

- 新しいガイドラインで収益化が難しくなる動画の特徴

- そしてこれからの“生き残るクリエイター”に必要な視点について

解説していきます。

YouTubeでの収益化を目指している方、これからAIを使って動画を作ろうとしている方は、今こそ知っておくべき大事な転換点かもしれません。

YouTubeが収益化停止へ踏み切った背景とは

YouTubeはこれまでも、「オリジナルで価値のあるコンテンツ」を重視してきました。

信頼できる情報やクリエイターの個性が詰まった動画こそが、視聴者の満足度を高め、プラットフォーム全体の魅力を支えているからです。

しかし、近年になって事情が大きく変わりました。

生成AIの進化と普及により、誰でも簡単に動画を大量生産できる時代が到来。

特にYouTube Shortsのような短尺コンテンツでは、「見た目だけ派手で中身が薄いAI動画」が次々に投稿されるようになりました。

これにより、YouTubeが本来大切にしてきた“ユーザー体験”に悪影響が出始めていたのです。

- 《動画を見ていてこんなこと、感じたことありませんか?》

.png)

「最近の動画、似たようなのばっかりで見る気なくなる…」

実はそれ、AIスロップ動画かもしれません!

Googleはこの問題を放置すればどうなるかを慎重に分析したと考えられます。

結果として、以下のような3つの重大なリスクが見えてきたのです。

- 視聴者の信頼が低下し、離脱が進む

- 広告主が「ブランド毀損」を恐れて出稿を控える

- YouTube自体の価値が下がり、長期的な利益が損なわれる

そこで2025年7月、YouTubeはついに動きました。

YouTubeパートナープログラム(YPP)のガイドラインを改定し、AIで量産された低品質な動画の収益化を制限すると明言したのです。

この対応は、単なるルール変更ではなく、「YouTubeを本来の価値ある場所に戻そう」という意思表示とも言えます。

次の章では、具体的にどのような動画が収益化できなくなるのか、そのポイントを解説していきます。

新ガイドラインで収益化できなくなる動画の特徴

今回のYouTubeパートナープログラム(YPP)ガイドラインの改定により、収益化が難しくなる動画の特徴がより明確にされました。

ポイントとなるのは、「クリエイター自身の関与や価値が感じられない動画」です。

つまり、AIやテンプレートで簡単に作られた動画で、視聴者に新しい気づきや楽しさを提供していないものが対象になります。

具体的には、以下のような動画が収益化対象外になる可能性が高いとされています。

- AI音声ナレーションだけで構成された解説動画(コメントや解釈がなく、ただの情報読み上げ)

- 画像やフリー素材を並べただけのスライドショー動画(独自の視点がない)

- 要約やリアクション系で、個人的な意見や新しい価値を提供していない動画

YouTubeは、これらの動画を“反復的なコンテンツ(Reused Content)”と分類しています。

これはポリシー違反そのものではありませんが、視聴者の満足度や広告価値を損なうと判断された場合、「スパム的な扱い」になることもあると明言しています。

「自分の意見や視点を加えていない動画は要注意!」

👉 視聴者のためになる“何か”がないと、収益化が通らない可能性があるんです。

今回のガイドラインでは、「AIを使ったこと」自体が問題なのではなく、その動画に人間らしい創意工夫や独自性があるかどうかが重要視されています。

つまり、「AIを活用しながら、自分の声・考え・物語をちゃんと届けているか?」が問われているのです。

AIスロップ動画の定義と拡大する問題

最近よく耳にするようになった「スロップ動画(slop videos)」。

この言葉、実はもともと広告業界やSEOの現場で、「質の低い、コピペのような量産コンテンツ」を指すスラングでした。

そして現在、この「スロップ」の概念がYouTubeにも広がってきているのです。

特に問題視されているのが、AIを使って大量生産された“中身の薄い動画”。

誰でも簡単に作れるようになった反面、「視聴者にとって価値がない動画」があふれる結果となっています。

AIスロップ動画の典型的な特徴には、次のようなものがあります。

- AIで生成した文章を音声で読み上げただけの動画(ナレーションに感情がなく、内容も深掘りがない)

- 他人の動画素材やフリー映像を無断・無加工で使い回している編集動画

- 釣り目的のサムネイルや、事実と異なるタイトルで誤解を招く内容

こうした動画が増え続けることで、YouTube全体の品質が下がり、視聴者の信頼も薄れていく危険性があります。

さらに、広告主からすれば「ブランドイメージを損なうようなコンテンツには広告を載せたくない」と考えるのは当然。

結果的に、YouTube全体の広告単価が下がるリスクも出てきます。

つまり、スロップ動画の氾濫は「一部のクリエイターの問題」ではなく、プラットフォーム全体に影響を与える構造的な課題になってきているのです。

「AIスロップ」って最近よく聞くけど…

実は1年以上前から、マーケ業界では危険視されてたらしいよ!

このような背景があるからこそ、YouTubeは今回、AIスロップ動画への“収益化制限”という強い一手を打ったのです。

本当に収益化できないの?クリエイターへの影

「AIで動画を作ったら、もう稼げないの?」

そんな不安を感じている方も多いかもしれません。

でも、安心してください。

すべてのAI活用動画がNGになるわけではありません。

実際のところ、YouTubeが求めているのは“人間らしい創意工夫”が感じられる動画。

つまり、AIを活用しながらも「自分の考え」や「オリジナルの視点」があるコンテンツであれば、収益化の対象になり得ます。

今後も収益化が可能とされる動画のポイントは、次の3つです。

✅ オリジナル性がある

→ 他と差別化できるテーマ・表現・構成があること。

✅ 個人の解説・意見が含まれている

→ ただ情報を読むだけでなく、自分なりの解釈や考察があること。

✅ 視聴者にとっての付加価値が明確

→ 見ることで「なるほど!」と思える学びや気づきがあること。

たとえば、AIで生成したスクリプトをベースにしていたとしても、

自分の声でナレーションしたり、具体的な解説を加えている動画であれば、YouTube側はしっかり評価してくれる可能性があります。

また、YouTubeの編集責任者であるRene Ritchie(レネ・リッチー)氏も、

リアクション動画や素材を活用したコンテンツについて「オリジナリティがあれば収益化は可能」

と明言しています。

「AIをツールとして使うのはOK!」

大事なのは“丸投げしないこと”!

自分の色をちゃんと加えれば、AIも心強い味方になります。

つまり、AIが使えるかどうかが問題なのではなく、「どれだけ人の手が加わっているか」が問われているというわけです。

質の高いコンテンツ作りへのシフトが加速

今回のYouTubeガイドライン改定は、一見すると厳しく感じられるかもしれません。

しかし実は、本気でコンテンツを作っているクリエイターにとっては「追い風」となる流れでもあります。

というのも、これまでAIをフル活用して手間をかけずに量産された動画が再生数を稼ぎ、丁寧に作られた動画が埋もれてしまうという“逆転現象”が起きていたからです。

ある意味、それがようやく正常な方向に戻りつつあるとも言えるでしょう。

これからのYouTubeでは、以下のような流れがさらに加速すると考えられます。

✅ 良質なコンテンツが正当に評価されるようになる

→ 企画・構成・編集に時間をかけた動画が、アルゴリズムにもしっかり評価される。

✅ 「スロップ動画」の氾濫が減り、競争相手が減少

→ 表面的なコンテンツが淘汰され、真剣なクリエイターの活躍の場が広がる。

✅ AIはあくまで“補助ツール”、求められるのは創造性

→ 便利なAIツールを活かしながらも、人間にしかできない価値提供が重要に。

AIで整えるのはOK。でも、心を動かすのは“人”の役目なんです。

今回のアップデートで求められるようになったのは、「自分だから作れる動画」。

たとえAIを活用していても、“あなたの考え方や視点”が入っていれば、それは十分に武器になります。

だからこそ今、コツコツと価値ある動画を届けてきたクリエイターにとって、これはただの規制ではなく、“本当のチャンス”と言えるのではないでしょうか。

まとめ:YouTubeはどこへ向かうのか

今回のポリシー変更は、公式には“マイナーアップデート”とされています。

しかしその中身を見ていくと、単なるルール変更ではなく、YouTubeが本気で「質の時代」に舵を切ったサインであることがわかります。

今後は、AIを使って誰でも簡単に動画が作れるという状況は変わりません。

でもその一方で、「収益化できるかどうか」は、クリエイター自身のオリジナリティや価値提供にかかっているのです。

「AIで“量産する時代”から、“価値を生む時代”へシフト!」

手軽に作るだけでは通用しなくなってきてる。

AIはあくまで便利なツールに過ぎません。

そこに人間らしい視点、感情、経験、ひらめきが加わって初めて、動画としての“価値”が生まれます。

今、YouTubeは大きな転換点を迎えています。

けれどこれは、「真剣にコンテンツ作りに向き合う人」にとっては大きなチャンスでもあります。

あなたの経験や声、ユニークな視点こそが、これからのYouTubeで最も求められる要素です。

自分らしさを武器にして、AIとうまく共存しながら、これからのYouTubeの世界を楽しんでいきましょう!

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

この記事が、あなたのYouTube活動のヒントや励みになれば幸いです!

参考サイト