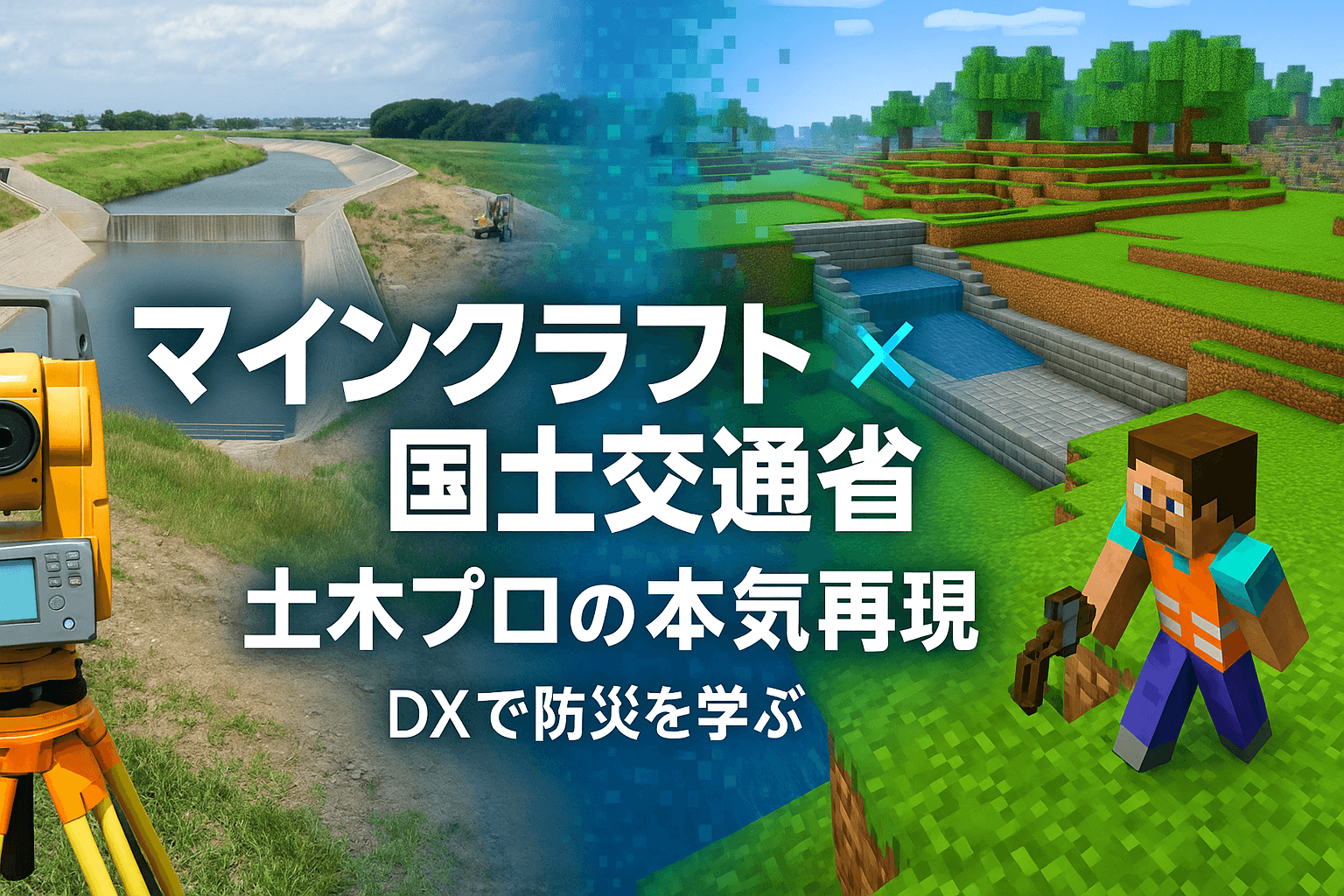

ゲームと行政が手を組む!?意外なコラボが話題

「国土交通省がマインクラフトを活用しているらしい」

そんなニュースを見て、

「え?お役所がゲームで何をするの?」

とちょっと不思議に思った人も多いのではないでしょうか。

でも実はこの取り組み、SNSなどで大きな注目を集めています。

マインクラフトの世界に再現されたのは、国土交通省が管理する公式の河川事務所や国営公園の“ワールド”。

しかも、ただ形を真似するだけではなく、 土木のプロたちが図面データや現地取材をもとに設計し、細部までこだわって再現 しています。

その完成度はSNSでも大反響で、X(旧Twitter)では100万回を超える表示を記録した投稿も。

「本物そっくりでびっくりした」「子どもが夢中になって学んでいる」といった声も上がり、広く話題になりました。

背景には、「マインクラフト」という子どもから大人まで親しみやすいツールを使って、社会インフラの仕組みや防災意識を楽しく学んでもらいたいという思いがあります。

さらに将来、建設業界を支える人材の裾野を広げたい――そんな真剣な狙いも込められているのです。

実際に、河川の氾濫シミュレーションや橋の構造などをわかりやすく解説するため、ゲームの世界で歩いて見学できる仕組みを用意したり、一般向けに無料配布しているワールドもあります。

この記事では、国土交通省がなぜマイクラを使おうと思ったのか、どんなデータや技術を駆使して「リアル」を再現しているのか、そして実際にどんな事例があるのか。

ニュースで見かけるだけでは分からない、 ニュースで見かけるだけでは分からない、このユニークなプロジェクトを、解説していきます。

マインクラフトってどんなゲーム?

まずは、「マインクラフトって聞いたことあるけど、実際どんなゲームなの?」という方のために、簡単におさらいしておきましょう。

マインクラフト(通称マイクラ)は、立方体のブロックを自由に積み重ねたり削ったりして、自分だけの世界を作り上げることができる、3Dのサンドボックス型ゲームです。

草原、山、海、洞窟など、ランダムに生成される広大な世界を舞台に、建築をしたり、冒険したり、動物を育てたりと、遊び方はまさに無限大。

実はこのゲーム、全世界での販売本数が2億本を超えるという驚異的なヒット作。子どもから大人まで、世代や国境を越えて楽しまれています。

想像力と創造力が試されるゲーム

マイクラの魅力は、なんといってもその「自由度の高さ」。

例えば…

- 巨大なお城やビル、スタジアムなどの建築物をゼロから作る

- 川や山などのリアルな地形をそっくり再現する

- ゲーム内のアイテムで電気回路のような仕組みを作る(レッドストーン回路)

といった、本格的なものづくりがゲーム感覚でできてしまうんです。

小学校や中学校のプログラミング授業などでも使われていて、子どもたちが楽しみながら論理的思考を学べるツールとして注目されているんです。

こうした「誰でも直感的に操作できる3D表現力」や、「学びに活かせるゲーム」という特性に、なんと国土交通省が着目したんです。

「ゲームで学ぶ防災」「子どもたちにもわかりやすく伝えるインフラの仕組み」──

そんな新しい教育のかたちが、マインクラフトを通して広がり始めています。

国土交通省がマインクラフトを活用する理由とは?

社会インフラを「わかりやすく」伝えるために

土木って、なんだか専門的でとっつきにくいイメージがありませんか?

「調節池?防災施設?なんとなく重要そうだけど、正直よくわからない…」

そんな声が市民の中にはまだまだ多いのが現状です。

でも実は、そうした“難しさ”こそが、マインクラフトで解決できるポイントなんです。

ブロックで作られたシンプルな見た目だからこそ、施設の形状や仕組みが直感的に理解できる。

専門用語が並ぶパンフレットよりも、目で見てパッとわかるビジュアルのほうが、誰にとっても伝わりやすいですよね。

マイクラで再現できること、たとえば…

- 調節池や放水路の形・大きさをリアルにブロックで再現

- 洪水が起きたときの水の流れをシミュレーション風に表現

- 子どもたちが遊びながら、防災の大切さを学べるワールド作成

など、「知識ゼロの人にも伝わる土木の教材」としての可能性が、マイクラには詰まっているんです。

担い手不足の危機感と、未来へのPR

実は、国土交通省がマインクラフトを取り入れた背景には、もうひとつ大きな課題があります。

それは、建設業界の深刻な人手不足です。

近年は、若い世代の建設業への就職希望者が減少し、土木の現場を支える人材が足りなくなる未来が現実味を帯びてきています。

そんな中で生まれたのが、「i-Construction(アイ・コンストラクション)」という取り組み。ICT(情報通信技術)を活用して、現場の効率化や働き方改革を進めようというものです。

でも、それだけでは足りない。

だからこそ、「まずは土木の仕事に興味を持ってもらう」という入り口を広げる必要があるんです。

そこで登場するのが…マインクラフト!

「遊び」として広く浸透しているマイクラを使えば、

「なんか面白そう」「自分でも作ってみたい」というワクワクが自然に生まれます。

それが、将来の技術者や建設業界のファンを増やす第一歩に。

実際、学生や子どもたちがマイクラで作った構造物をSNSで投稿する動きも広がっており、PR効果はかなり期待されているんです。

お堅いイメージの国交省がゲームを使うなんて意外だったけど、ちゃんと未来を見据えた戦略なんだね!

【【事例①】荒川第二・三調節池をリアルにマイクラで再現!

実は、マインクラフトを使った取り組みの中でも、特に注目を集めているのがこちら。

**関東地方整備局 荒川調節池工事事務所(さいたま市)**が、現在整備中の「荒川第二・三調節池」をマイクラ上に忠実に再現し、一般公開しているんです!

そもそも、荒川第二・三調節池って?

この施設は、埼玉県南部から東京都区間にかけての荒川流域を洪水から守るために作られている超巨大な防災施設です。

- 目標完成:令和12年度(=2030年ごろ)

- 面積:約760ヘクタール(東京ドーム約160個分!)

- 治水容量:約5100万立方メートル(水族館どころじゃない規模感)

言葉で説明されても、なかなかイメージが湧きにくい…というのが正直なところですが、

これをマインクラフトで“見える化”することで、「あ、こういう施設なのか!」と一目で理解できるようにしたのが今回のプロジェクトなんです。

マイクラのブロックで再現すると、施設の“広さ”や“高さ”が感覚的に伝わる!子どもにもわかりやすい!

プロの土木職が本気で作った“再現ワールド”

このプロジェクトのすごいところは、単なる「お遊び」ではなく、土木のプロフェッショナルたちが本気で制作に取り組んでいるという点です。

荒川調節池工事事務所では、実際の設計や施工に使われる**BIM/CIM(3次元データ活用)**のノウハウを活かして、リアルな3D設計データをマイクラ用に変換。

地下構造物まで再現されているというから驚きです!

制作には、土木系の職員を中心に、システムエンジニアや外部の専門業者も加わってチームを編成。

「ただ作る」ではなく、

- 安山岩や黒曜石など、実際の素材に近いブロックを慎重に選定

- 構造物ごとに、どのブロックを使うかを細かく検討

- 完成イメージとして市民説明会などで使えるよう、プレゼン資料としても活用

など、まさに**“土木職人の技とこだわり”が詰まったプロジェクト**となっています。

BIM/CIM(ビム・シム)って何?

建設現場の3Dデータ管理のこと。

図面よりも直感的で、建設DXには欠かせない技術らしいです。

未来に向けて、さらなる進化にも期待

現在公開されているワールドでは、形状や構造のリアルな再現がメインとなっていますが、担当者によれば、今後はさらに一歩踏み込んだ取り組みも構想中。

例えば──

- 出水時に水がどんな風に調節池に流れ込むか

- 洪水の被害をどう軽減する仕組みがあるのか

といった内容を、マインクラフト内で動的にシミュレーションできるようにしたいそうです。

防災教育の場で使えば、学びの深さもぐんと広がりそうですね。

【事例②】「地下神殿」!? 首都圏外郭放水路をマイクラで完全再現!

次にご紹介するのは、テレビやSNSなどでもたびたび話題になる、あの巨大地下施設──

**「首都圏外郭放水路(しゅとけんがいかくほうすいろ)」**をマインクラフトで再現した事例です。

このプロジェクトを手がけたのは、関東地方整備局 江戸川河川事務所。

防災施設の“巨大さ”と“仕組み”を、多くの人にわかりやすく伝えるため、マイクラを活用したのです。

首都圏外郭放水路って、どんな施設?

「名前は聞いたことあるけど、何をしている施設なのかはよく知らない…」という方も多いかもしれません。

実はこの施設、洪水から首都圏を守る“最後の砦”のような存在なんです。

- 主に埼玉県春日部市の地下に存在する、全長6.3kmにもおよぶ世界最大級の地下放水路

- 豪雨のときに、中小河川の水を一時的に地下に逃がすことで、市街地の浸水を防止

- 地下に設けられた巨大な調圧水槽(ちょうあつすいそう)は、まるで地下神殿のような圧巻のスケール

この構造、写真で見ても驚くほどのインパクトですが、それをマインクラフトで再現したことで、さらに話題になりました。

見た目は知ってるけど、どんな風に水を逃がしてるかまでは知らなかった!仕組みがわかると面白いね!

SNSでも話題に!「学びのツール」としての活用

マイクラ再現によって、この放水路が果たしている**「防災の役割」や「構造の工夫」**が、誰にでもわかりやすくなった点は非常に大きなメリット。

特に、調圧水槽の柱の間を歩けるようなマイクラ空間は、まるでバーチャル見学のよう。

「自分で中に入って体験する」感覚で学べるため、子どもや学生の防災教育にも最適なんです。

SNSでは、

- 「マイクラでここまで作れるの!?」

- 「子どもと一緒に防災を学ぶのにちょうどいい」

- 「地下神殿みたいなスケール感がリアルに伝わる!」

といった声が多く寄せられ、ネット上でも注目を集めました。

実際の構造を3Dで伝える強み

図面や写真では伝わりづらい“立体的な構造”や“空間の大きさ”を、

マインクラフトなら3Dで再現して視覚的に体感できるのが大きな魅力。

実際の施設がどれほどの広さで、どんな仕組みで洪水を防いでいるのか?

それを“ブロック”という親しみやすい表現で伝えることで、より多くの人に防災の大切さが届くようになっています。

地下神殿のスケール感も、洪水を防ぐ仕組みも、マイクラなら“体感しながら学べる”

首都圏を守る巨大インフラが、ゲームの中でリアルに“よみがえる”──

次の世代に、防災の知識を自然に届けるツールとして、マインクラフトが持つ可能性はどんどん広がっています。

【事例③】全国初!国営公園をマインクラフトでバーチャル再現

次にご紹介するのは、**「国営公園 × マインクラフト」**という、ちょっと意外な組み合わせ。

この全国初のユニークな取り組みを行ったのは、**四国地方整備局(高松市)**です。

再現の舞台となったのは、香川県まんのう町にある**「国営讃岐まんのう公園」**。

日本最大のかんがい用ため池「満濃池(まんのういけ)」のほとりに広がる、美しい自然に囲まれた人気の公園です。

この場所を、マインクラフト上で忠実に再現したのは全国初!

その完成度と技術力の高さがSNSなどでも注目を集めています。

スマホのLiDARスキャナーでリアルを再現!?

今回の取り組みの裏側では、最新のデジタル技術がフル活用されています。

- 測量にはなんと、スマートフォンに搭載されたLiDAR(ライダー)スキャナーを使用!

- 公園内の地形や施設の3D点群データを取得し、専用ソフトで細部を調整

- 最後に、そのデータをマインクラフトのブロックデータに変換

という工程を経て、マイクラの中にリアルな公園が完成しました。

芝生の広がりや、滝の流れ、小道の配置までしっかり再現されていて、

ドローン映像と見間違えるほどの精密さに、多くの人が驚かされました。

SNSで100万回以上の表示!予想以上の反響に

このプロジェクトの進捗が紹介されたのは、香川河川国道事務所の公式X(旧Twitter)アカウント。

職員が測量中の様子を何気なく投稿したところ、なんと**100万回以上のインプレッション(表示)**を記録する大反響に!

「マイクラで公園を再現!?」という意外性と、映像のクオリティの高さがバズを生み、

大人から子どもまで多くの人が注目する話題となりました。

公園の魅力発信×建設業界のイメージアップ

実はこの取り組みには、複数の“狙い”が込められています。

まずはもちろん、国営公園の魅力を広く発信し、来園者を増やすため。

マインクラフトでバーチャルに体験できることで、興味を持った人が「実際に行ってみよう」と感じるきっかけにもなります。

そしてもう一つの目的は、建設業界のイメージ刷新。

このプロジェクトでは、土木職員自らが点群データの処理やマイクラ化に取り組み、デジタル技術を駆使する姿勢をしっかりアピールしています。

これにより、「建設業=古い、アナログ」ではなく、

「ICTを使いこなすスマートな仕事」という印象を発信し、若い世代へのアピールにもつなげているのです。

「“遊び”としてのマイクラが、リアルな観光PRや業界の未来づくりにまで活用されてるって、ちょっと感動!」

国営公園のPRにマインクラフトを使う──。

それは、観光×教育×デジタルが融合する、新しい可能性を感じさせてくれる試みでした。

建設業界のDXを支える背景とは?

これまでご紹介してきたように、マインクラフトを使った取り組みは単なる“遊び”ではなく、

実は日本の建設業界全体の「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の流れとも深く関係しているんです。中心となっているのが、国土交通省が推進する

**「i-Construction(アイ・コンストラクション)」や「インフラDX」**という取り組み。

これらは、ICT(情報通信技術)を活用して建設業の生産性を高め、

慢性的な人手不足や技術継承の課題を乗り越えていこうという、業界全体の大きなチャレンジです。

どんな技術が使われているの?

具体的には、すでに現場では以下のような先端技術がどんどん取り入れられています。

- 3Dモデルによる設計・施工の管理(図面よりも直感的で分かりやすい!)

- 点群データ(LiDARなど)を使った現況把握や測量

- VRやARでの完成イメージの共有やシミュレーション

こうしたテクノロジーは、ただ「便利になる」というだけでなく、

ベテランのノウハウをデータとして可視化し、若手への技術継承にも役立つというメリットがあります。

インフラDXって、“古くてアナログ”と思われがちな土木の世界を、ICTで進化させていく取り組みなんだって!

マイクラ活用は“DXの入り口”としての可能性も

こうした流れの中で、マインクラフトのようなゲーム的なツールの活用も注目されているのは、「市民にも、より親しみやすくDXを体感してもらえるから」。

「難しい話はわからないけど、マイクラなら楽しく触れられる」

「土木って思ってたより面白いじゃん!」

そんな気づきが、子どもにも大人にも自然と生まれるようになっています。

つまり、マインクラフトの活用は、

**建設業の未来を市民と一緒に作るための“コミュニケーション・ツール”**としても、とても有効なんです。

未来の担い手を育てるというビジョン

建設業界では今、若手の減少や高齢化が深刻な課題となっています。

「建設=きつい・汚い・古い」というマイナスイメージを払拭しなければ、次世代の担い手を増やすことはできません。

そんな中で、マインクラフトのようなゲームが持つ力はとても大きい。

「子どもの頃にマイクラで土木を知って、興味を持った」

そんなきっかけが、将来のエンジニアや技術者の“最初の一歩”になるかもしれません。

遊びながら“未来の仕事”に出会えるって、ちょっとワクワクするよね!

まとめ:遊びから学びへ、未来を支える“本気”の仕組み

マインクラフトと聞くと、「子どもが遊ぶゲームでしょ?」というイメージを持つ人も多いかもしれません。

でも、今回ご紹介した国土交通省の取り組みを見てみると、その裏側には**遊びを超えた“本気の活用”**があることがわかります。

- 洪水調節池や地下放水路といった難解な土木構造を、ブロックで“わかりやすく”表現

- 公園の魅力や災害対策の重要性を3Dの空間で“体感”できる

- 土木職人たちが持つ技術やデジタルデータを、ゲームの中に丁寧に落とし込む

これらの活動は、単なる「お役所のPR」や「話題づくり」ではなく、

建設業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、深刻な人材不足に立ち向かうための、未来を見据えたチャレンジでもあるんです。

特に注目したいのは、マインクラフトを通じて若い世代や子どもたちが

「土木ってカッコいい」「自分もやってみたい」と思えるきっかけを作っていること。

防災やインフラ整備を“誰かがやってくれている”ではなく、

“自分たちが関わるべき大切な仕事”として自然と意識できる。

これって、実はとてもすごいことですよね。

遊びが入り口になって、“仕事”や“社会の仕組み”に興味が広がるなんて素敵!

「お役所とゲーム」という意外な組み合わせから生まれたこのプロジェクトは、

公共の情報発信、教育、防災、そして未来の人材育成まで──

さまざまな目的を持った**“新しい公共のカタチ”**として、今後も広がりを見せていきそうです。

これからも、こうした柔軟で面白い取り組みに注目していきたいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!