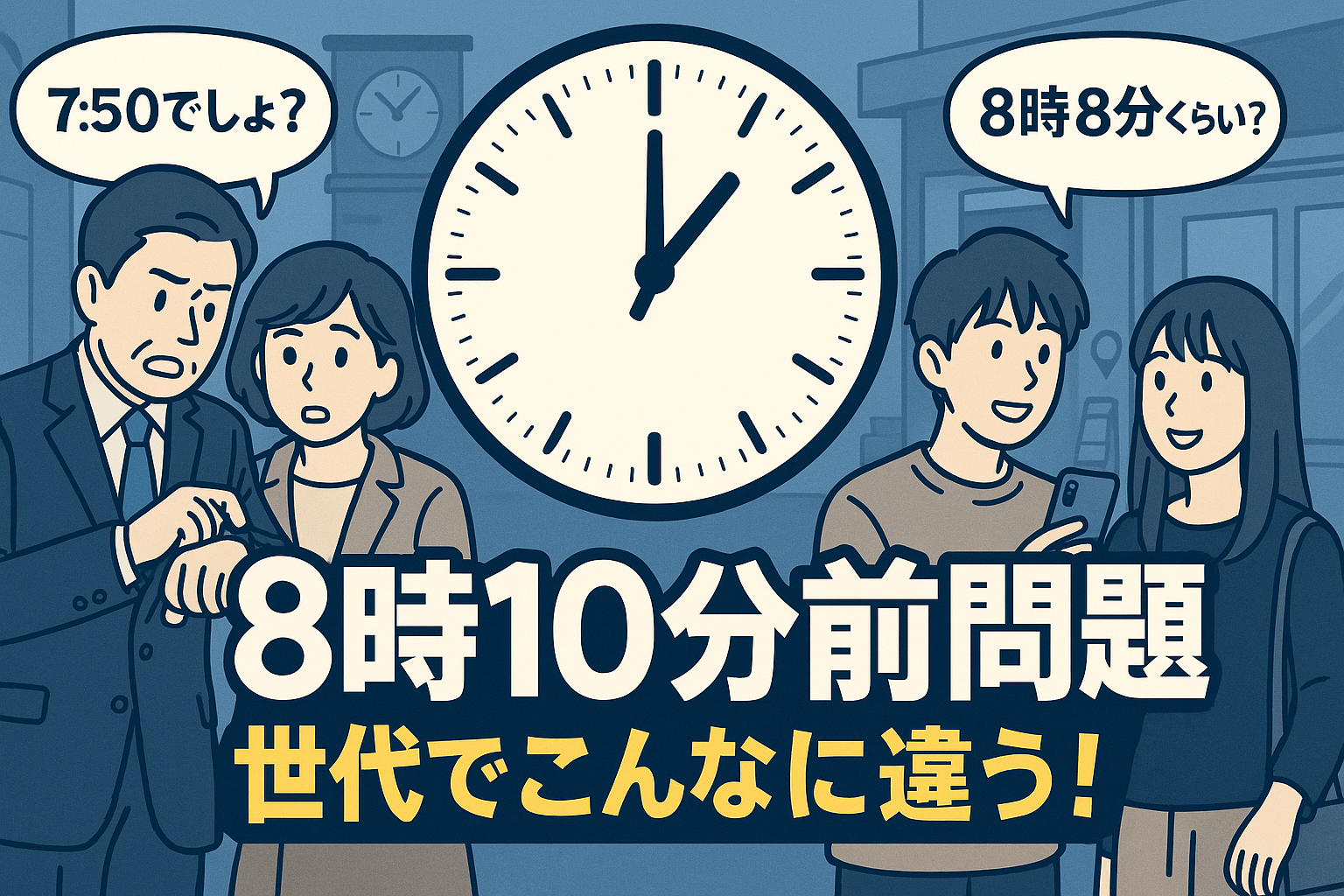

みなさん、「8時10分前に集合ね!」って言われたら、何時に到着しますか?

…ちょっと考えてみてください。

多くの方が「え、そりゃ7時50分でしょ」と答えるかもしれません。

特に、40代〜50代以上の方にとっては、“10分前行動”が常識。

学校でも職場でも、「時間は守るもの」という意識が強く根づいていますよね。

実際に街頭でインタビューをしてみても、

「7時50分に行くに決まってるじゃん」

「10分前って、“その時間の前”でしょ?」

という声が大多数でした。

…ところが!

10代〜20代前半の若者に同じ質問をすると、こんな答えが返ってくるんです。

「え、8時8分くらい?」

「8時くらいで大丈夫だよね?」

えっ、「8時10分前」って“8時を10分過ぎた時間”だと思ってる!?

と、思わず耳を疑ってしまいそうになりますが、どうやらこれは一部ではなく、今の若い世代に実際に広がっている“感覚”なんです。

このちょっとした言い回しひとつで、世代間にこんなにも大きなズレがあるとは…驚きですよね。

では、なぜこんな“時間のとらえ方”のギャップが生まれたのでしょうか?

背景には、**デジタルネイティブ世代の「スマホ時計の見方」や「アナログ時計離れ」**など、現代ならではの理由があるようです。

この記事では──

✅ どうして若者は「8時10分前=7時50分」と思わないのか?

✅ 実際の街頭調査やSNSでの反応

✅ 専門家の見解や心理的な背景

✅ 世代間トラブルを防ぐ、伝え方のコツ

…などなど、「8時10分前問題」の全貌をわかりやすく解説していきます。

「これってうちの子にも当てはまるかも…」

「職場の後輩、そういうとこあるわ~」

と感じた方も、ぜひ最後まで読んでみてください!

🕒「8時10分前」って結局何時?昭和・平成世代にとっての“常識”

まずは、ここをはっきりさせておきましょう。

「8時10分前」って、一体何時のことを指しているのでしょうか?

昭和〜平成世代にとっては、これ、もう**完全に「7時50分」**なんです。

言い換えれば、「8時の10分前」=「8時の前に10分引いた時間」ってこと。

これはもう、感覚というより“常識”と言ってもいいかもしれません。

たとえば学生時代、先生や先輩からこう言われたことありませんか?

「10分前集合が基本だよ!」

「遅刻しないように、余裕を持って来なさい」

こうした文化の中で育ってきた世代にとっては、

「集合時間の10分前に来る=礼儀・マナー」

という考えが当たり前でした。

実際、最近ネットで話題になったこのテーマについて、SNS上でも

「え、7時50分以外に考えられる?」

「“10分前”って言ったら前の時間に決まってるじゃん」

という声が多数見られます。

驚くことに、こうした感覚は実は日本語の構造にもちゃんと裏付けがあるんです。

たとえば、「◯時の10分前」と言えば、主語である“◯時”の10分手前、つまり“◯時から10分引いた時間”を表すのが自然な表現。

つまり「8時10分前」というのは、正式に言えば「8時の10分前」=「7時50分」となるのは当然なんですね。

昔はアナログ時計で時間を見るのが当たり前だったこともあり、

「短針が8の少し前」「長針が10分前」といった、視覚的な“前”の感覚が強かったのも理由のひとつです。

でも…そんな“当たり前”が、いま大きく揺らいでいるのです。

なぜ今、「8時10分前」が「7時50分」と思われないのか?

その背後には、令和世代の“ある視点の変化”が関係していました。

😲しかし若者世代は「8時〜8時9分」に来る!?

ところが最近、ある話題がSNSやネットニュースでちょっとした注目を集めています。

それは──「若者は“8時10分前集合”と言われたら、8時以降に来ることがある」という衝撃の情報です。

えっ!?どういうこと?と思いますよね。

実際、いくつかのメディアやネット上の意見を見ていると、こんな傾向があることがわかってきました。

昭和〜平成世代(40代〜50代)の多くは、もちろん「7時50分」に来る感覚。

でも、10代〜20代前半の若者世代になると、その感覚がガラッと変わるんです。

「8時くらいに行けば大丈夫かな〜」

「8時7分とか…そのへんでいいんじゃない?」

といった声が、意外にも多数派。

中には「8時10分前って、“8時から10分前後”ってことじゃないんですか?」というような、言葉のとらえ方そのものが違っている意見も見られます。

これってつまり、“8時10分前”という表現が、世代によってまったく違う意味に聞こえているということ。

あるサイトでは、世代ごとの意識調査的な内容として、次のような割合が紹介されていました

🧓 40〜50代:「7時50分」と思う人 → 約8割以上

🧒 10代〜20代前半:「8時〜8時9分」と考える人 → 約6割

この数字を見ただけでも、時間感覚における世代間ギャップの大きさがわかりますよね。

たとえば…

- 22歳の女性:「8時くらいかな?」

- 18歳の高校生:「8時7分とか?」

- 17歳の女子高生:「8時8分くらいに着くと思う」

など、実際にネット上に投稿された意見や街角インタビュー風のコメントからも、そうした“今の若者のリアル”が垣間見えます。

これを読んで、「え、そんなにギリギリで来るの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。

でも、この背景には、単なるルーズさではなく、言葉のとらえ方や時間感覚の違いがあるのです。

🤔若者はなぜ「8時10分前」を「8時10分の前」と解釈するのか?

この世代間ギャップ、どうしてこんなにも大きくなってしまったのでしょうか?

実は、ネットやSNSで若者たちの意見を見ていくと、驚きの解釈が浮かび上がってきます。

「“8時10分前”って、“8時10分のちょっと前”ってことじゃないんですか?」

「8時10分に集合って言われてると思った。ちょっと余裕もって行こうかな~って」

つまり、「8時の10分前=7時50分」ではなく、

**「8時10分の前」=「8時〜8時9分くらい」**と受け取っているんです。

一見すると「え?そんな解釈ある?」と思うかもしれませんが、これには深い理由があります。

若い世代の多くは、日常的にデジタル時計やスマホのタイマー表示に慣れており、アナログ的な「前の時間に戻す」という感覚を持ち合わせていないことも多いのです。

また、「8時10分前」という表現を、「8時10分」という“時刻”がまずあって、その“直前”に来るというように、言葉を切る場所が違うのもポイント。

昭和・平成世代

→ 「8時|10分前」と切る

令和世代

→ 「8時10分|の前」と切る

言葉の構造的な理解がズレているために、まったく違う時間を想像してしまうわけですね。

ここまでくると、もはや「時間にルーズ」とか「マナーがなってない」という問題ではなく、言葉の認識そのものがズレていると考えるほうが自然です。

つまり、「8時10分前集合」という言い方ひとつで、世代によって30分近くズレる可能性がある──ということ。

ちょっとした言葉の違いが、待ち合わせのすれ違いや、職場でのイライラの原因になってしまっているのかもしれません。

では、どうすればこうした“伝わらない時間表現”を回避できるのでしょうか?

📱専門家の分析:スマホ時代が変えた若者の“時間感覚”

「8時10分前」=「8時の10分前」ではなく、「8時10分の直前」だと捉える若者たち──

この“ズレ”の背景には、どうやら現代ならではの理由があるようです。

実はこの現象、若者研究の第一人者として知られる芝浦工業大学の原田曜平教授も注目しているようで、興味深い分析が紹介されています。

「スマホを小さい頃から持ち歩いていることで、正確な時間に待ち合わせができるようになった。

例えばGoogleマップで正確な到着時間も確認できるので、『8時3分集合』など1分単位で伝えられる。

だから『10分前』といった大雑把な言い方をそもそも使わなくなっている」

──というのです。

このコメントを読んで、「なるほど!」と思った方も多いのではないでしょうか。

私たち昭和・平成世代にとって、「10分前集合」は時間厳守の合言葉のようなものでした。

でも、スマホネイティブな令和世代にとっては、「集合時間は“正確に指定するもの”」という発想が自然なんですね。

✅ 要点をまとめると…

- スマホで時間を秒単位で確認できる

- GoogleマップやLINEで到着予測をリアルタイムで共有できる

- 「8時3分」や「8時7分」といった“ピンポイント指定”**が当たり前

- だから、「10分前」や「前後」などの**“幅のある表現”がむしろ曖昧に感じる**

つまり、「8時10分前集合ね」と言われても、若者たちにとっては

「え、正確には何時に行けばいいの?」

という疑問が先に立ってしまうのです。

“便利さ”や“精密さ”が当たり前の中で育った世代にとって、「前後に幅を持たせた言い方」自体がピンとこないのは、ある意味自然なことなのかもしれません。

私たちにとっては「おおよそを察して動く」というのが“常識”でしたが、今の若者にとっては「正確な数字を伝えるほうが親切」という価値観が主流になっているようです。

こうしてみると、「時間感覚のズレ」は単なる世代差だけでなく、“便利なツールの進化”がもたらした文化の変化とも言えそうですね。

では、こうした違いを理解した上で、どのようにコミュニケーションを取っていけばいいのでしょうか?

🤝世代間トラブルを防ぐには?若者世代のリアルな声から学ぶ

「8時10分前集合」が“7時50分”なのか、“8時10分の少し前”なのか。

このたった一言の違いで、集合時間にズレが生まれ、気まずい空気が流れることも…。

では、こうしたすれ違いをどうやって防げばいいのでしょうか?

SNSやネットの投稿を見ていると、若者たち自身の声がとても参考になることがわかってきました。

たとえば、ある20代の女性はこうコメントしています。

「7時50分に集合って、はっきり言ってほしい。“察して”とか、あいまいな表現は困る」

また、15歳の女子高生は、

「“8時10分前”って言われてもピンとこない。

『7時50分までに来てね』って具体的に言ってもらえたほうがわかりやすい」

…というように、“察してよ”という日本的なコミュニケーションよりも、ストレートで具体的な表現のほうが安心できるという声が多く見られるのです。

✅ トラブル回避のコツは「具体的な言い方」

つまり、ポイントはとてもシンプル。

🔹「8時10分前」などのあいまいな表現を避ける

🔹「7時50分に集合」「8時ちょうどに来てね」とハッキリ言う

🔹「○時までに来てね」など、基準が明確な指示にする

これだけで、世代間のモヤモヤやストレスをぐっと減らすことができるんです。

「察して当然」と思っていた言い回しが、実は相手にとってはまったく伝わっていないこともあります。

逆に、「そこまで細かく言わなくても…」と感じることがあるかもしれません。

でも、それぞれの世代で育った環境や“時間のとらえ方”が違う今だからこそ、

言葉をほんの少し工夫するだけで、思わぬすれ違いを防げるんですね。

🕰 言葉は時代とともに変わる──「8時10分前」が通じなくなった理由

「8時10分前って言えば、7時50分のことに決まってるでしょ!」

そう思っていたのに、まさか“8時8分”に現れる人がいるなんて──

でもこのギャップ、実は単なる言葉の誤解や「常識がない」では片づけられない、“時代の変化”が生み出した文化の違いなんです。

🔸昭和〜平成初期の時間文化

この世代の多くが使っていたのはアナログ時計。

長針と短針の動きから、「あと何分前」と感覚的にとらえるのが当たり前でした。

また、学校でも職場でも「10分前行動」は礼儀であり、美徳。

集合時間よりも**少し早めに動くのが“デキる人”**という価値観が強く根付いていました。

🔹令和世代の時間感覚

一方で、令和世代は生まれたときからスマホとともに育ってきた世代。

LINEで到着時間をリアルタイムで伝えたり、Googleマップで分単位の到着予測を確認できたり、

「8時3分」「8時7分」などピンポイントで時間を伝えられるのが日常です。

だからこそ、「10分前」や「おおよそ」のような**“幅のある表現”に慣れていない**のです。

むしろ「具体的に言ってくれないと困る」と感じている若者も多いのだとか。

この違いを知ると、

「今の子は日本語が通じない!」

「常識がない!」

と一方的に責めるのではなく、

**“言葉の使われ方そのものが時代とともに変化している”**という視点で捉え直すことができます。

そして、少しだけ言葉の使い方を変えたり、お互いの感覚を尊重することで、

すれ違いをぐっと減らすことができるのです。

言葉は、生きています。

そして、時代やツールの進化とともに、その意味や使われ方も変わっていくもの。

だからこそ、今回の「8時10分前問題」は、単なる笑い話ではなく、

世代を超えて理解し合うための“ヒント”が詰まっているテーマなのかもしれません。

✅まとめ:令和の「8時10分前問題」は、“ちょっとした工夫”で解決できる

「8時10分前に集合ね!」

この何気ないひと言が、世代によってこんなにも違う意味で伝わっているとは、驚きですよね。

今回の記事では、以下のようなポイントが明らかになりました:

🔹 昭和〜平成世代にとって「8時10分前」とは、「8時の10分前」=「7時50分」

🔹 令和世代の一部では、「8時10分の直前」=「8時〜8時9分頃」と認識されるケースも

🔹 スマホやデジタルツールの普及で、1分単位で時間を伝える文化が主流に

🔹 「10分前」といった“ざっくり”した表現が、むしろ伝わりにくくなっている

🔹 トラブルを防ぐためには、「7時50分ちょうど」などの“具体的な時間指定”が効果的

つまり、同じ言葉でも、受け取り方が世代によってまったく違うということ。

そしてその背景には、時代の流れやテクノロジーの進化が大きく影響しているのです。

これは、時間に限った話ではありません。

世代間での「言葉の使い方」や「常識」のズレは、日常のあちこちに潜んでいます。

でも、その違いを責めるのではなく、「なぜ伝わらないのか?」を知ろうとする姿勢があれば、多くのすれ違いは防げるのではないでしょうか。

これからは、待ち合わせをするときにこう意識してみてください。

「8時10分前」じゃなくて、「7時50分ぴったりでどう?」と、ちょっとだけ具体的に伝えてみる。

たったそれだけで、誤解を防ぎ、お互い気持ちよく時間を共有できるはずです。

この記事が、日常に潜む“ちょっとしたギャップ”を見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!