旅行予約サイトに求められる“安心感”とは

旅行の計画を立てるとき、多くの人が利用するのがホテルや航空券のオンライン予約サイトです。

その中でも「Agoda(アゴダ)」は、手軽さや価格の安さから人気の高いサービスとして知られています。

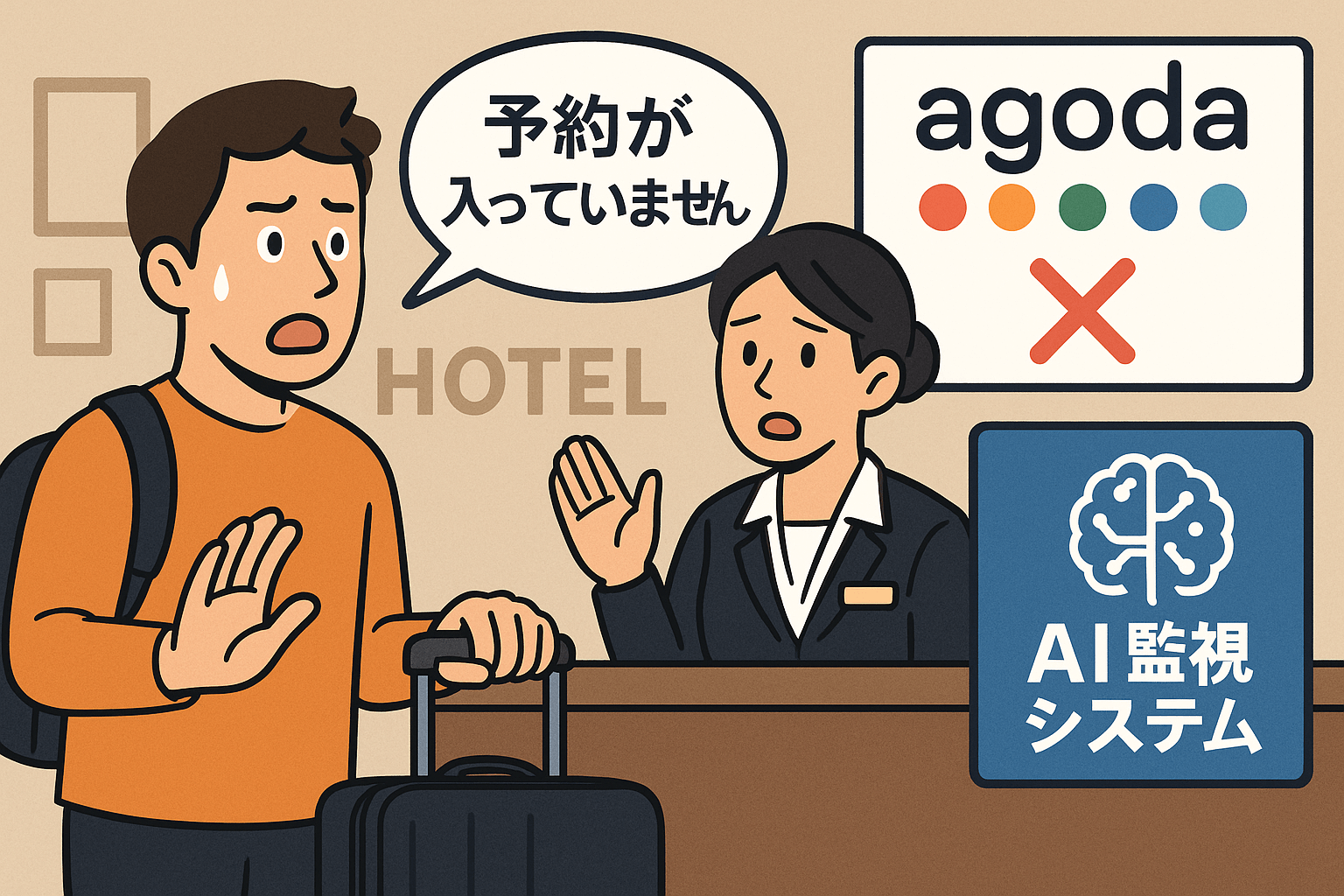

でも最近、「予約が通っていなかった」「現地で宿泊先に断られた」「予約内容と違っていた」などのトラブルの声がSNSや口コミで急増しているのをご存じですか?

「ちゃんと予約したのに、現地で『予約されてません』って言われた…」

そんな経験をした人が、実際にX(旧Twitter)や口コミサイトに投稿しています。

特に注目されているのが、Agoda経由の宿泊予約でのトラブル。

その原因として、予約の仲介に複数の業者が関わる「重層構造」や、一部の不正業者の存在が浮き彫りになっています。

そんな中、2025年6月末、Agodaが一部の不正な業者との取引を停止したと公式に発表。

ついに、指摘されていた“予約トラブル”の温床への対策が本格的に始まりました。

「Agoda、やっと動いたね」

業界関係者や旅行者の間では、このニュースに安堵の声も。

この記事では、そんなAgodaの宿泊トラブルの実態や背景、そして改善のために始まった新たな取り組みについて、最新情報をもとにわかりやすく解説します。

Agodaで相次ぐ宿泊トラブルの実態

2024年から2025年にかけて、ホテル予約サイト「Agoda(アゴダ)」に関する宿泊トラブルの報告が全国で相次いでいます。

SNS上では「予約したはずなのに泊まれなかった」「予約内容が違っていた」といった声が多数投稿され、旅行業界でも深刻な問題として注目されるようになりました。

特に問題視されているのが、以下のようなトラブルです。

- 予約情報がホテルに届いておらず、現地で“予約がない”と言われる

- 部屋タイプや宿泊日など、予約内容が実際と異なっていた

- 宿泊料金が公式サイトよりも高い価格で販売されていたケースも

そして、事態を重く見た国内の大手ホテルチェーン、星野リゾートや東横インなどが公式に“注意喚起”を発表したことで、メディアや消費者の間で一気に話題に。

たとえば、「当ホテルはAgodaとは直接契約していません」という文言が赤字で掲載され、「なぜ予約できるのか分からない」という困惑の声が利用者から寄せられました。

「契約していないホテルが、なぜAgodaで予約できるの?」

実はこれ、“仲介業者”が入り込む複雑な仕組みが原因なんです。

多くの人が「Agodaに表示されている宿泊プラン=そのホテルが出しているもの」と思いがちですが、実際には“複数の業者”が間に入っていることも珍しくありません。

この“仲介業者の重層構造”こそが、予約情報の伝達ミスや内容のズレを引き起こす一因となっているのです。

.png)

「旅行当日にトラブルなんて、想像もしてなかった…」

だからこそ、予約前に“どの経路で予約されているのか”を知っておくことが大切です。

こうした問題が広がる中で、Agoda側も改善に向けた動きを見せ始めています。

不正業者との取引停止に至った背景

2025年6月26日、Agoda(アゴダ)が一部の第三者業者との取引を停止したことが公式に発表されました。

この決断は、ここ最近相次いでいた宿泊予約トラブルの根本原因とされる“仲介業者”の問題に、ついにメスが入った形です。

「え、Agodaってホテルと直接やり取りしてるんじゃないの?」

実は、複数の業者が間に入ってるケースも多いんです…!

この動きの背景には、観光庁からの指導があります。

2024年3月、観光庁はAgodaの日本法人に対して“業務改善”を正式に要請しました。

これを受けて、Agoda側も対応を本格化。

不正な表示や不透明な予約経路を提供していた第三者業者との関係を見直す方針を打ち出したのです。

「国も動いたってことは、かなり深刻だったんだね…」

観光庁の関与は異例で、それだけ問題が大きかったことがわかります。

この一連の流れは、Agodaのトラブル問題にひとつの“区切り”をもたらす出来事として、ホテル業界関係者やユーザーの間でも大きな注目を集めました。

とはいえ、「これで安心」と言い切れるわけではありません。

なぜなら、そもそもこうした問題が起きた背景には、仲介業者が多数関与する“構造的な問題”が潜んでいるからです。

トラブルの原因は「仲介業者の重層構造」

Agodaに掲載されている宿泊プランの中には、Agodaがホテルと直接契約していない“仲介業者経由”のプランが一定数含まれています。

実際、全体の約2割が第三者業者を通じて提供されているとされており、利用者が気づかないうちに間接的なルートで予約が行われているケースも多く存在します。

Agodaでは、自社契約だけでなく他の大手旅行会社(たとえばJTBやHISなど)から在庫を仕入れて販売する方式を取り入れています。

さらにその在庫が、別の流通業者を経て他社サイトにも掲載される…といったように、予約ルートがいくつもの“仲介の手”を経て流通しているのです。

「え、そんなに複雑になってるの?」

業者→業者→OTA→あなた、という順番も珍しくないんです。

この構造が複雑化した結果、ホテル側は「この予約はどの業者経由なのかが分からない」という状況に直面することも。

そのため、予約情報がホテルに正しく届かなかったり、伝達ミスで内容がズレていたりといったトラブルが発生しやすくなっているのです。

さらにややこしいのが、Agoda自身も“Beds Network(ベッズ・ネットワーク)”という独自の宿泊流通網を運用していること。

これは、Agodaが確保した宿泊在庫を、さらに他のOTA(オンライン旅行代理店)へ卸す仕組みで、プランが他社サイトにも再掲載される可能性があるということ。

このように、予約が「どこを経由して、どう伝わってきたのか」が非常に見えにくい構造になっており、それが利用者・ホテル・予約サイトの三者すべてにとって混乱を生む原因となっているのです。

※OTAとは?

→ 「Online Travel Agency(オンライン・トラベル・エージェント)」の略。Agoda、Booking.com、楽天トラベルなどが該当します。

もちろん、この流通モデル自体は宿泊プランの選択肢を増やし、価格競争を促進するというメリットもあるのですが、過剰な重層構造は「責任の所在が曖昧になる」リスクをはらんでいます。

AI導入など、Agodaの新たな改善策とは?

宿泊トラブルの再発を防ぐため、Agodaは2025年に入り、いくつかの具体的な改善策を打ち出しました。

これまで“放置気味”と批判されることもあった対応体制ですが、ついに技術と体制の両面から信頼回復に乗り出した形です。

主な取り組み内容は、以下の5つです。

✅ Agodaが打ち出した改善策(2025年)

- AIによる予約情報の事前監視システムの導入

→ 過去のトラブル傾向をAIが学習し、不自然な予約内容を事前に検知。 - 不正確な掲載情報の自動削除

→ 住所や施設名、設備情報などに誤りがあるプランを自動的にチェック&削除する仕組みを導入。 - 第三者サプライヤーへの基準強化

→ すべての提携業者に対し、透明性・信頼性に関するガイドラインを再整備。悪質業者は排除。 - 24時間365日のサポート体制を拡充

→ カスタマーサポートの体制を強化し、トラブル発生時にも即時対応できる窓口を整備。 - 補償オプションの追加

→ 万が一予約に問題が発生した際に備えた返金・代替ホテル手配などの補償制度を拡充。

これらの取り組みによって、予約情報の信頼性が大幅に向上し、現地でのトラブルを未然に防げる可能性が高まっています。

予約後は、念のためホテルに直接「予約入ってますか?」って聞くのがおすすめです。

AIによる監視と自動チェック機能は今後、他のOTAにも広がる可能性がありますが、まだ完全ではないため、利用者側の“ひと手間”が安心材料になるのも事実です。

宿泊予約で気をつけたいチェックポイント

Agodaに限らず、オンラインでの宿泊予約は便利な反面、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。

特に仲介業者が関わる予約サイトの場合、情報の食い違いや確認ミスが起きやすいため、事前に自分でできる備えがとても大切です。

ここでは、安心して旅を楽しむために、予約時に気をつけたいポイントをまとめました。

✅ 予約トラブルを防ぐためのチェックリスト

- 予約完了後、ホテルに直接確認をとる

→ Agodaのマイページや予約メールだけで安心せず、電話やメールでホテルに「この日で予約が入っているか」確認するのが安心です。 - 公式サイトまたは信頼性の高いOTAを使う

→ 価格が安すぎるサイトや、聞いたことのない海外系OTAには注意。トラブル時に連絡が取れないこともあります。 - 予約内容をスクリーンショットで保存

→ 万が一トラブルが起きた際に、証拠として提示できる画面キャプチャは強い味方になります。

予約番号・宿泊日・部屋タイプ・料金などを必ず記録しておきましょう。

「安いから」だけで選ばないで!

少し高くても安心して泊まれる方が、結局“コスパが良い”旅になりますよ◎

ちょっとした一手間で、現地での混乱やトラブルをぐっと減らすことができます。

Agodaが“なくならない”理由

今回の騒動をきっかけに、SNSや口コミサイトでは「もうAgodaは使いたくない」という声が相次ぎました。

しかし一方で、Agodaは今後も一定の影響力を持ち続けるだろうと多くの専門家は見ています。

その背景には、日本人だけでは見えにくい“インバウンド需要”の存在があります。

✅ Agodaが選ばれ続ける3つの理由

- インバウンド(訪日外国人観光客)の利用が圧倒的に多い

→ Agodaはもともと東南アジアや欧米の旅行者に強いOTA。実は、日本人よりも外国人の利用者の方がずっと多いんです。 - ホテル側にとっても「海外OTA」は重要な集客チャネル

→ 国内予約だけでは埋まらない客室も、Agodaなどを通じて海外からの予約が入ることで、稼働率が安定します。

結果として、ホテル側も完全には切り離せない関係に。 - 言語や決済の壁を乗り越えられる“便利さ”

→ 英語表記・多通貨対応・現地通貨決済など、外国人にとってはかなり使いやすい設計。

直接ホテルに問い合わせるより、Agodaのようなプラットフォームを使った方が簡単…というのが本音です。

外国人旅行者はトラブルに気づいてないの?。

その可能性もあります。現地で起きている問題が、言語や文化の壁で正確に伝わっていないケースも多いです。

つまり、日本国内での信頼が揺らいでも、Agodaの“グローバルでの需要”は簡単にはなくならないということ。

これは、旅行業界がいかに国際的に成り立っているかを示す興味深い事例でもありました。

まとめ:賢く使えば便利、でも慎重に

Agodaをはじめとしたオンライン予約サイトは、うまく使えば旅の計画をぐっとラクにしてくれる心強い存在です。

特に、航空券や宿泊先を一括で予約できる利便性は、多くの人にとって手放せないものとなっています。

しかし、今回のようなトラブルは、「自分には関係ない」と思っていても突然降りかかることがあるのが現実です。

とはいえ、Agodaが不正業者との取引停止に踏み切ったり、AIによる監視システムの導入を進めたりしているのは、問題を見過ごさずに改善しようとする姿勢の表れ。

すぐに完璧になるわけではありませんが、徐々に信頼回復へ向かって動いているのは確かです。

その一方で、利用者自身のちょっとした注意がトラブルを防ぐ最大の対策にもなります。

「安い!即予約!」の前に、スクショ&確認のクセをつけよう

たとえば、

- 予約直後にホテルへ直接連絡を入れる

- 部屋タイプや宿泊日が正しいかをスクリーンショットで記録しておく

- 口コミや評価を事前にじっくり確認する

といったシンプルな行動でも、トラブルに巻き込まれるリスクを大きく減らせます。

これからの旅の予約では、「お得さ」と「安心感」のバランスを見極める力がますます大切になっていくでしょう。

今後もAgodaを含めた各予約サイトが、より信頼できるサービスに進化していくのか。

そして、宿泊施設との連携強化がどのように進むのかにも注目していきたいところです。

せっかくの旅行が台無しにならないように、事前にできる対策はしっかりとっておくことが、安心して旅を楽しむ第一歩です。

あなたの次の旅が、安全で、笑顔あふれる思い出になりますように。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!